Как составить генеалогическое древо

Что такое генеалогическое древо

Генеалогическое древо — это схематичное изображение родственных связей. По форме схема и впрямь напоминает дерево, которое растёт по мере того, как вы собираете и изучаете данные о всё более древних предках. Делать это можно из чистого интереса, в надежде найти знаменитых родственников, или из более утилитарных соображений — например, чтобы собрать документы для получения иностранного гражданства.

Как исследовать родословную

Искать информацию о своих предках можно самостоятельно или вместе со специалистом. Самостоятельно дешевле — придётся потратиться только на доступ к документам и заказ справок в архивах. Зато со специалистом может получиться быстрее: у него больше опыта в этом деле. Обычно перед началом работы на специалиста оформляют доверенность, чтобы он мог запрашивать документы и справки от вашего имени. «Были случаи, когда человек несколько лет не мог найти документ, а я эту задачу выполнил практически за неделю. А человек столько времени потратил просто потому, что не знал правильные механизмы работы», — рассказывает Сергей Костин, специалист по генеалогии.

Кого искать

Цель исследования — выстроить фамильную ветвь. То есть идентифицировать всех прямых предков с одной фамилией. Поэтому чаще всего исследуют мужских представителей линий бабушки и дедушки со стороны отца или матери. Но специалисты советуют не сбрасывать со счетов и других родственников.

«Я считаю, что мы теряем очень много информации, ограничиваясь только одной линией. Я беру всех родственников — например, братьев, сестёр по линии мамы или папы. В 90% случаев у дальних родственников оказывается информация, которая помогает мне в исследовании прямых линий. Нужно использовать все ресурсы».

С чего начать

Успех исследования — как самостоятельного, так и с помощью эксперта — зависит в первую очередь от исходных данных.

«Качество исследования очень сильно зависит от информации, которую дал человек. Чем больше её будет, тем меньше времени я потрачу на поиск.

Поэтому в начале работы я беседую с клиентом и даю ему список обязательных и желательных документов. Затем высылаю опросники, которые прошу заполнить всех родственников. И наконец, прошу отсканировать или хотя бы сфотографировать любую информацию. Даже если это конверт или клочок бумаги, на котором написан неизвестный адрес. Даже если вы считаете, что это ерунда и не нужно, — нужно всё!»

Для начала работы нужно:

- Поговорить с родственниками и записать ваши беседы на диктофон.

- Попросить у родственников документы, фотографии, письма.

- Отсканировать все имеющиеся у вас документы и фотографии, особенно с неизвестными людьми и надписями сзади.

- Отсканировать все бумажки — даже те, которые вы считаете неважными.

Уже на этом этапе многие узнают новые факты о своей семье, имена и истории.

Как искать данные

Самостоятельный поиск стоит начать с открытых баз данных в интернете. Так можно понять, где искать новые зацепки. Специалисты в первую очередь обращаются в органы ЗАГС и ПФР по месту проживания родственников, потом в ведомственные и региональные архивы. На скорость и сложность поиска информации влияют два фактора: место проживания родственников и наличие нужных документов в архивах. «Если предки на протяжении многих веков жили в одном месте, их линию будет легко исследовать. А вот если переехали из одного города в другой, например, в XIX веке — задача усложняется. Если повезёт, найти данные получится в первых попавшихся пяти документах. Но, возможно, придётся перелопатить сотню документов в одном населённом пункте и продолжить исследования в другом», рассказывает Сергей Костин, специалист по генеалогии.

Многое зависит и от физической сохранности документов. Бывает так, что записей нет просто потому, что в архиве произошёл пожар. «На территориях, которые затронула Великая Отечественная война, сохранность фондов по некоторым архивам ужасная. Есть населённые пункты, в которых совсем ничего не сохранилось», рассказывает Сергей Костин.

Большинство документов можно получить дистанционно. Но иногда бывает так, что нужная информация доступна только в архивах на месте. Тогда можно отправиться туда самостоятельно, послать специалиста или попросить его договориться со своими коллегами в нужных регионах или странах.

Сколько времени понадобится

Зависит от того, сколько времени, сил и денег вы готовы потратить на поиски. А также насколько глубоко хотите и можете копнуть: большинству людей удаётся проследить свою родословную до середины XVII века. «В среднем продвинуться на сто лет можно примерно за восемь месяцев — год», — объясняет Екатерина Выскубова. Бывает, что поиск идёт медленно, а потом находится один документ, который сразу продвигает исследование вперёд.

Специалисты сходятся во мнении, что исследование родословной — процесс фактически бесконечный. Даже если вы уже многое нашли, через несколько лет можно вернуться к старым запросам: в архивах могут открыться новые документы, к которым раньше не было доступа.

«Если уделять хотя бы 10–15 минут в день изучению своей родословной, то дело будет идти. Как только ты это делать перестанешь — будет ступор и тупик. За 15 минут сел, отправил запрос, через месяц тебе придёт ответ — пойдёшь дальше».

Как хранить то, что нашли

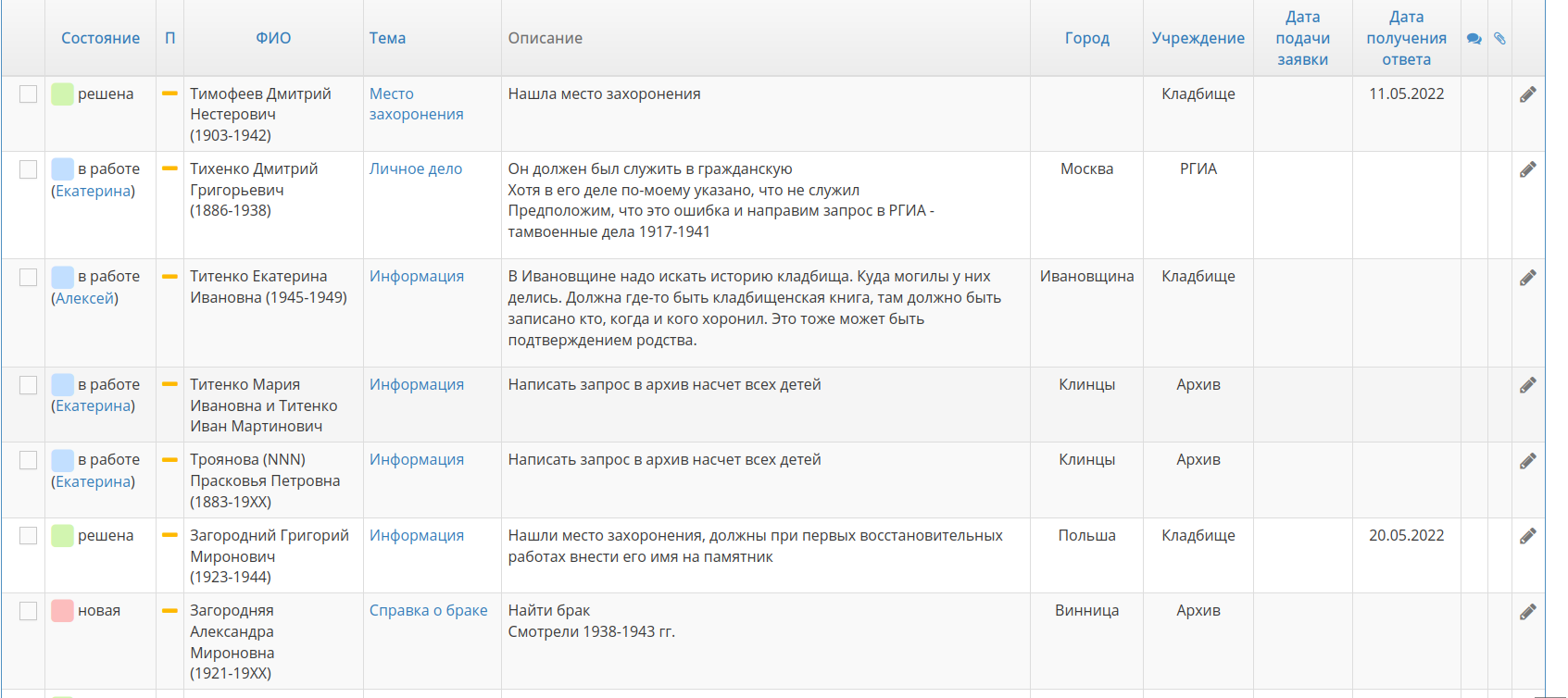

Сергей Костин отмечает, что структурировать ход исследования принципиально важно: «Часто человек сам не помнит, какие источники он проверил, а какие нет. Поэтому я всегда делаю технический отчёт. В нём указываю, что смотрел в таких-то архивах, какие фонды были просмотрены по определённому направлению».

Обязательно нужно:

- записывать всё, что вы делаете: в какие архивы обращаетесь, с какими запросами и сколько раз;

- продумать собственную удобную систему сортировки и хранения файлов;

- определиться, где и как составлять само генеалогическое древо: отмечать родственные связи, записывать имена, даты, персональные данные. Для этого есть специальные сервисы, например MyHeritage, Geni, Древо Жизни. Потом древо можно будет красиво оформить.